Dornbracht Conversations 9: „On Space and its Healing Qualities“

Bei den Dornbracht Conversations 9 diskutierten Architekten und Designer unter dem Titel „On Space and its Healing Qualities“ konzeptionelle Ansätze und architektonische Ideen, die Einflüsse der gebauten Umgebung auf die menschliche Gesundheit in den Fokus nehmen. In zwei Sessions präsentierten während des „Supersalone“ in Mailand vier internationale Experten den Stand ihrer Studien und die Grundlagen ihrer Arbeit.

Das Bewusstsein für körperliche Gesundheit und mentales Wohlbefinden wandelt sich. Viele Aspekte des täglichen Lebens werden – auch vor den Erfahrungen mit der COVID-Pandemie – neu in Relation gesetzt. Wissenschaftliche Untersuchungen legen nahe, dass direkte Zusammenhänge zwischen der Wahrnehmung und Wirkung von Raum und Architektur auf das menschliche Wohlbefinden bestehen. Mit der Diskussion zu den besonderen Qualitäten von Architektur für das menschliche Wohlbefinden setze Dornbracht seine bereits 2008 begonnene Veranstaltungsreihe zu gesellschaftlich relevanten Themen fort, so Stefan Gesing, CEO von Dornbracht.

Denken Sie an einen Ort…

Welchen Ort stellen wir uns vor, wenn wir Glück, Ruhe und Entspannung fühlen? Viele Zuhörer im Dornbracht Showroom Mailand sehnten sich bei der Frage von Oliver Heath nach einem Besuch im Wald oder einem Aufenthalt am Meer, keiner dachte an den Arbeitsplatz. Für den britischen Designer keine überraschende Einschätzung, fühlen sich doch Menschen in ihrer täglichen Umgebung zunehmend gestresst. Permanente Ablenkung führt nach Oliver Heath zu Konzentrationsverlust, den 70 Prozent der Angestellten im Büro beklagen. Mit der Ablenkung sinkt zugleich die berufliche Zufriedenheit. Bis zu 23 Minuten kann es dauern, nach einer ungewollten Unterbrechung wieder die volle Konzentration zu erlangen. Während auf der einen Seite Stress und Adrenalin steigen, sinken auf der anderen Seite Produktivität und Wohlgefühl.

Biophilic Design

In seinem auf den Menschen fokussierten Designverständnis beruft Oliver Heath sich auf die Grundprinzipien des Biophilic Designs. Der direkte Kontakt zur Natur, zu Wasser, Pflanzen und Licht, steht dabei neben der Andeutung und Simulation von Natur wie auch der räumlichen Reaktion und Interaktion des Menschen mit der Natur. Im direkten Kontakt spielen visuelle Verbindungen, taktile Impulse, Wärme, Gerüche und die Anwesenheit von Wasser eine große Rolle. Oliver Heath: „Nach der Blue Space Theory fühlen wir uns in Räumen mit Wasser wesentlich entspannter. Sie haben die Fähigkeit, die Herzfrequenz zu reduzieren und den Blutdruck zu senken. Das Vorhandensein von Wasser hilft uns, ruhig zu werden und zu regenerieren.“

Die Gestaltung von Räumlichkeiten nach den Ansätzen des Biophilic Designs führt zu konkret messbaren Verbesserungen. In Bildungseinrichtungen führt die Optimierung des Tageslichtes zu einer Erhöhung des Lerntempos und zu verbesserten Prüfungsergebnissen. Im Gesundheitswesen verkürzt der Blick der Patienten ins Grüne den Krankenhaus-Aufenthalt und in Hotels akzeptieren Gäste für Zimmer mit Ausblick in die Natur einen preislichen Aufschlag.

„Ich liebe die Idee der nicht-rhythmischen Sinnesreize – eine sanfte Bewegung, die wir in Wellen im Wasser oder im Wind wahrnehmen – die in uns Faszination erzeugen können – ein beruhigender und erholsamer Moment zum Entspannen.” (Oliver Heath)

Grüne Oasen schaffen

Am Arbeitsplatz lässt sich durch die Einbringung von natürlichen Elementen die Produktivität deutlich erhöhen, wie Nina Sickenga und Kelai Diebel von MOSS.Amsterdam auch aus ihrer Praxis bestätigen. Das Büro versteht sich als Entwickler von „nachhaltigen Räumen“ und hat sich auf die Schaffung von Begrünung von Arbeitsplätzen spezialisiert. Ihre „grünen Oasen“ entstehen in oder auch auf Gebäuden. Der Indoor-Einsatz von Pflanzen sorgt für ein besseres Raumklima und damit verbunden eine höhere Konzentration im Arbeitsprozess. Statt sich ab und ab in der Freizeit oder am Wochenende in die Natur zu bewegen, komme durch die Pflanzen am Arbeitsplatz die Natur direkt zum Menschen. Kelai Diebel: „Wir versuchen, die Natur in Räume einzubringen, in denen die Menschen sich vorwiegend aufhalten und die meiste Zeit des Tages verbringen.“ 90 Prozent des Lebens befindet der Mensch sich schließlich innerhalb von Gebäuden, 60 Prozent davon in der Arbeitsumgebung.

Die Versorgung der Pflanzen

Neben den konzeptionellen Grundlagen haben MOSS.Amsterdam mit ganz praktischen Herausforderungen zu kämpfen. Fern vom Tageslicht im Inneren von Gebäuden sorgen spezielle Leuchten mit UV-Strahlung für die notwendigen Wachstumsprozesse. Dank moderner Beleuchtungstechnik stört das Pflanzenlicht die übrige Lichtsituation jedoch nicht. Bewässerungssysteme erleichtern die Versorgung und den Unterhalt der Pflanzen. Während bei kleineren Implementierungen die Pflege noch an übliche Zimmerpflanzen denkt lässt, stellt größere Gewächse schon einige Herausforderungen dar. Gerade umfangreichere Projekte mit speziell gezüchteten Pflanzen sind für die Unternehmen ein echtes Investment, das es zu erhalten gilt. „Doch wer weiß schon, wie ein Baum gepflegt werden muss“, so Nina Sickenga. Besondere Ansprüche an Luftfeuchtigkeit und Temperatur weisen auch tropische Pflanzen auf. In der Vorbereitungsphase für ein Projekt kommen zudem bekannte Vorurteile zur Sprache, beispielsweise die Entwicklungen von Schädlingen oder das Vorhandensein von Insekten.

Im Rahmen eines größeren Kontextes sieht MOSS.Amsterdam auch die Stadt und die Außenräume als wichtiges Aktionsfeld. Nina Sickenga: „Bei der Gründung des Büros stand die Frage, in welcher Stadt wollen wir in Zukunft leben und in welcher Situation sollen unsere Kinder aufwachsen.“

Healing Architecture

Während MOSS.Amsterdam darauf praktische Antworten gefunden hat, nähert Carlo Ratti sich der Fragestellung nach den Wechselwirkungen zwischen Stadt und Menschen auf einer analytisch-technischen Basis. Schon im Jahr 2006 hatte der Italiener Ratti bei der Architektur-Biennale in Venedig mit einer Analyse von Bewegungsdaten von Smartphone-Nutzern auf sich aufmerksam gemacht.

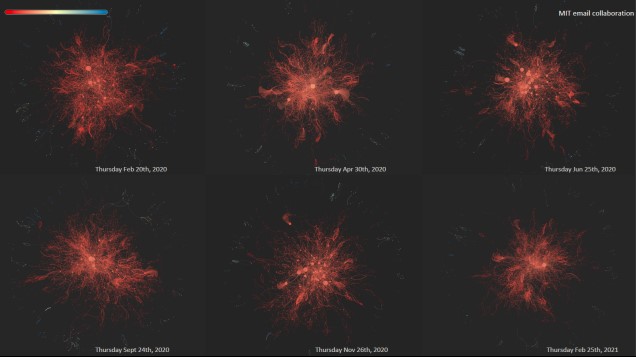

Als Professor für urbane Technologien am Massachusetts Institute of Technology (MIT) leitet der Architekt und Ingenieur die Forschungsgruppe „Senseable City Lab“, die untersucht und hinterfragt, wie neue Technologien unser Verständnis für Städte, deren Planung und Gestaltung und schließlich sogar unser Leben im städtischen Raum verändern. Während unterschiedlicher Phasen der COVID-Pandemie hat Ratti den E-Mail-Verkehr der Hochschule untersucht und eine veränderte Verteilung festgestellt. Ablesbar sei, dass sich in der Pandemie die Nutzung von Räumlichkeiten verändert hat. Innenräume wurden und werden gemieden, Außenräume haben an Bedeutung gewonnen.

Die Wichtigkeit von physischer Begegnung

Für unser Wohlbefinden und das soziale Miteinander seien jedoch reale, physische Räume essentiell, so Carlo Ratti. Digitale Tools wie Videokonferenzen ermöglichen auch in Krisen die Kommunikation von festen Gruppen untereinander. Im Austausch innerhalb der Gruppe werden die sogenannten „strong ties“, die starken Verbindungen weiter verstärkt. Anders sieht es bei den Beziehungen zwischen unterschiedlichen Gruppen aus, die nicht nach klaren Regeln genutzt werden. Dieser informelle Austausch, der Diversität im Denken und Kreativität befördert, leidet, wenn die Möglichkeit zur physischen Begegnung fehlt. Die wichtigen „weak ties“, die schwachen Wechselwirkungen, gehen ohne direkte Begegnung verloren. Ratti: „Wir brauchen die unterschiedlichen Verbindungen untereinander.“ Mit Blick in die Zukunft sieht Carlo Ratti die Rollen klar verteilt: „Die Naturwissenschaften schauen darauf, wie die Welt ist. Design widmet sich der Aufgabe, wie die Welt sein könnte.“

Die Umgestaltung des Planeten

Anders als bei Le Corbusier, der für Tausende geplant und gebaut, diese aber niemals einbezogen habe, könne die Umgestaltung des Planeten nur im Dialog miteinander und im gemeinsamen Handeln gelingen. Dabei seien Netzwerke nicht die Lösung, aber eine Hilfe bei der Umgestaltung, so Ratti. Moderator Marcus Fairs, Gründer und Chefredakteur von Dezeen, verweist mit Blick auf Netzwerke und Gruppen auf das Zugehörigkeitsgefühl der Menschen. Diese wollten einem Club zugehörig sein, manche mit klarer, physischer Präsenz, andere eher im Stillen.

Fotografin © Andrea Aschedamini / Dornbracht, 2021

© Botanic Sanctuary Antwerp

© Botanic Sanctuary Antwerp